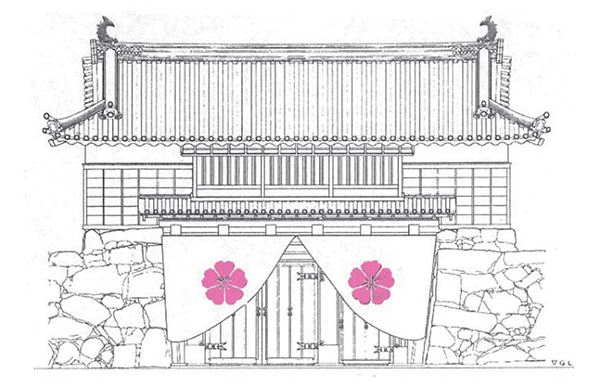

昭和20年の高松大空襲で消失した「桜御門」は、平成22年に高松市による基礎部分の発掘調査が終了し、その構造が明らかとなりました。

桜御門の復元は、平成8年の高松市の「保存整備計画」に位置づけられながらも、諸般の事情が重なり、三度にわたり契約が不調。やっと令和元年12月の市議会で復元工事契約が成立しました。

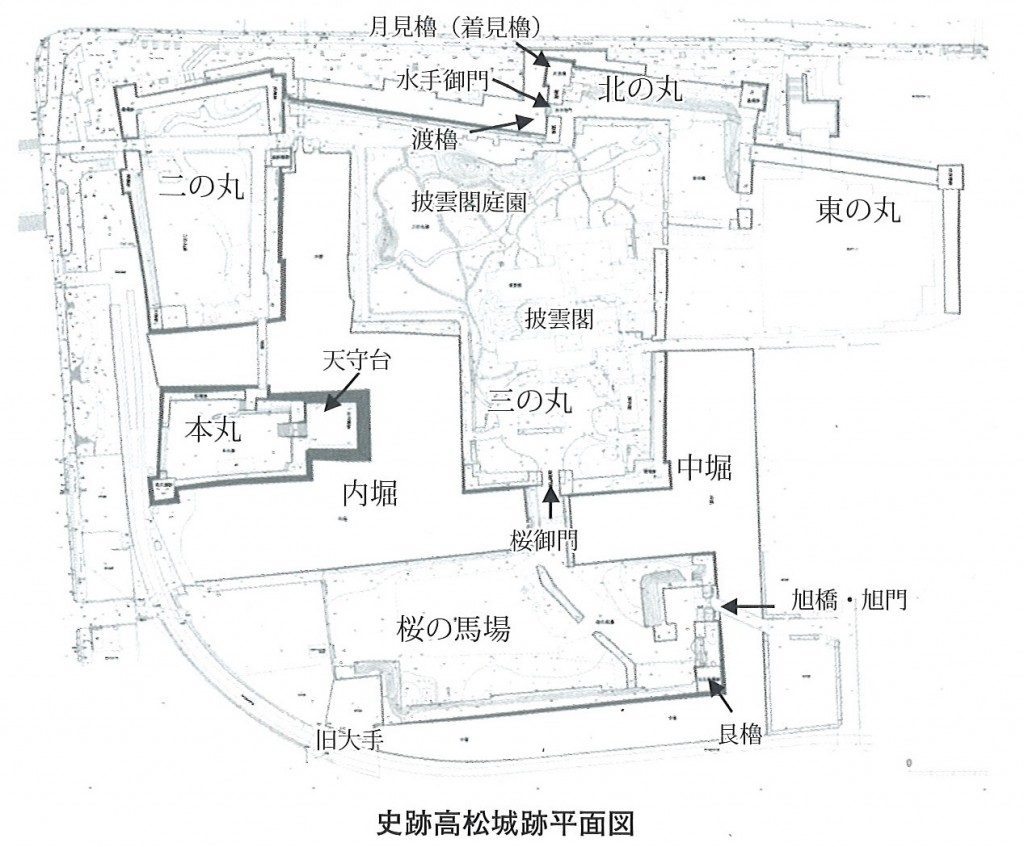

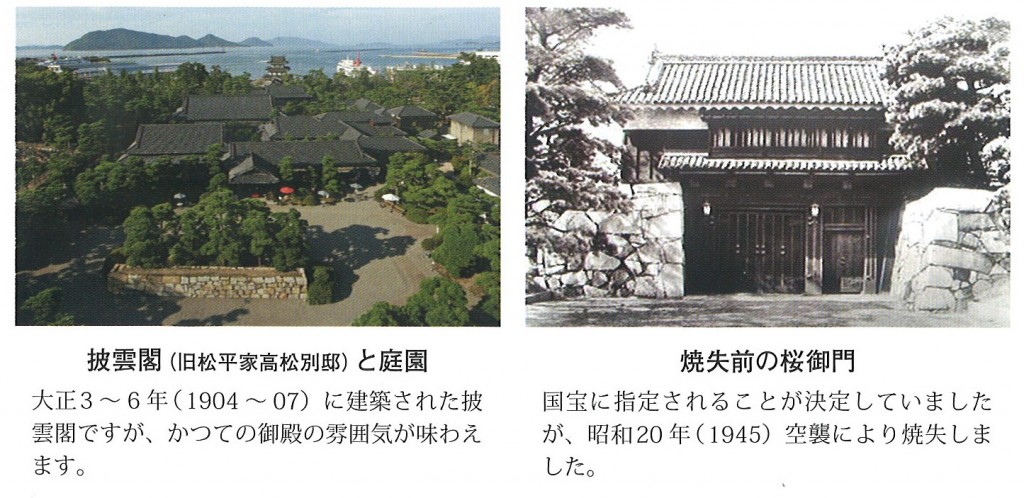

披雲閣の正面にあたる桜御門の完成により、大手の旭門から入り櫓門をくぐり御殿へ進むという往時の景観が再現することになります。

『小神野筆帖』という古文書には、藩主在国時に、年初めや五節句、使者を迎えるなど特別な日には、白麻地に桜の紋が入った幔幕を張っていたなどという記述もあり、これを再現することは、史蹟高松城跡の史実に基づく「保存・活用」の第一歩となるに違いありません。